L’officier fut brillant et l’auteur talentueux. Pourtant, quel amateur de littérature maritime pourrait encore citer l’un de ses titres ? L’homme sommeille parmi les 23 500 biographies recensées sur le site de l’École navale et n’a fait l’objet que d’une seule réédition après-guerre (L’odyssée d’un transport torpillé chez Perrin en 2021). Il faut aujourd’hui rechercher son abondante production chez les bouquinistes.

Petit, un peu rond de visage et de corps, vite dégarni, fumant volontiers, l’homme que l’on voit sur les rares photos encore disponibles n’a pas un profil de guerrier. Ce fut pourtant un officier doué, éclectique et courageux.

Maurice Larrouy est né à Oran en 1882, d’un père commissaire général de l’Inscription maritime qui lui fera faire le tour des ports de France pendant son enfance. Il est reçu premier au concours d’entrée de l’École Navale et en sort major de promotion. En 1911, il sera breveté officier interprète d’anglais puis, ayant suivi en 1913 les cours de l’École Supérieure d’Aéronautique, obtiendra les brevets de pilote d’avion, de ballon et de dirigeable, après avoir goûté aux sous-marins à une époque où cette arme balbutiante reste dangereuse même sans combattre.

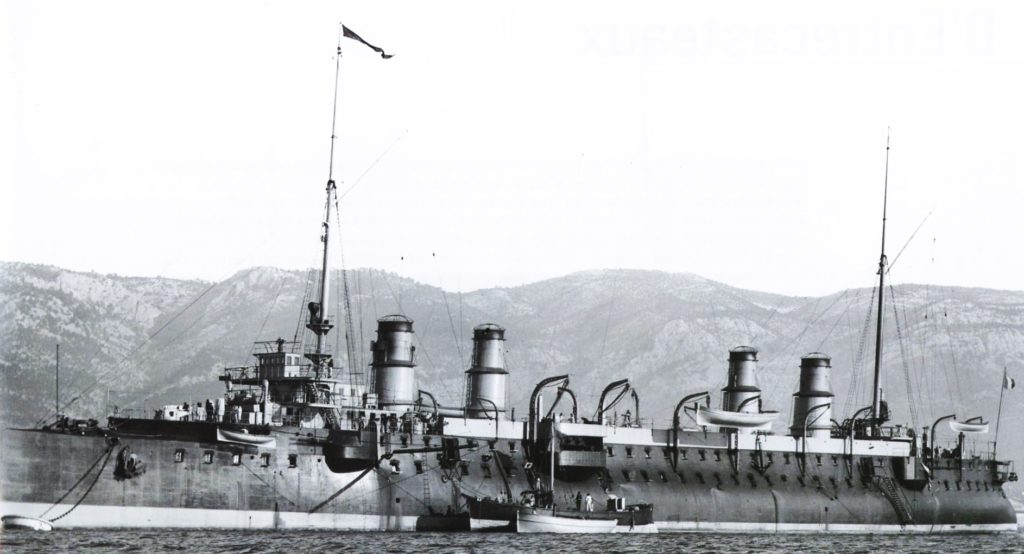

La Première Guerre mondiale l’envoie naviguer en Méditerranée pour neutraliser les navires autrichiens qui voudraient sortir de l’Adriatique. Il commande ensuite l’aviation maritime de Salonique, puis la base des dirigeables du Pas-de-Calais.

Ayant quitté la marine nationale en 1919 pour se consacrer entièrement à l’écriture, Maurice Larrouy s’éteint en 1939, à l’âge de 57 ans.

Dès 1909, le jeune officier commence à publier des romans et des nouvelles. Tenu par la réserve due à sa fonction, l’auteur choisit le pseudonyme de René Milan. C’est sous ce nom que paraît Les Vagabonds de la Gloire, le récit d’une campagne en Méditerranée à bord d’un croiseur entre août 1914 et mai 1915. Si l’esprit du livre, édité pendant la guerre avec une pensée évidente de communication positive, est dans la veine de Paul Chack ou de Claude Farrère, il faut reconnaître à Larrouy, alias Milan, une plume légère et poétique qui rend ses élans patriotiques plus digestes. Si certaines envolées nous paraissent désuètes, son témoignage a une valeur historique à l’heure où les hommes politiques évoquent de possibles guerres à venir. Au-delà du courage qui s’apparente vite au sacrifice accepté par patriotisme, la guerre ne trouve son énergie que dans la haine. Même chez des hommes sensés et cultivés, comment en serait-il autrement quand le jeu du chat et de la souris auquel se livrent navires et sous-marins s’achève fatalement par le dernier plongeon pour l’un des joueurs ? Dans Les Vagabonds de la Gloire, nous vivons la tension de l’officier qui guette les sillages, les fumées et les remous suspects avec la pleine conscience que sa vigilance protège de la mort « un millier d’hommes », car une torpille tirée par un sous-marin embusqué, atteignant un croiseur dans les flancs, suffisait alors à couler celui-ci en moins d’une minute. Ces mois de galère embarqués, mal nourris, noircis au charbon de chauffe, entassés sans confort ni hygiène, avec de rares nouvelles et des escales encore plus rares, exigeaient un moral d’acier que seules la certitude d’une juste cause et la ferveur patriotique pouvaient forger. Ce récit d’espoir et de désespoir devrait être médité par ceux qui pensent aujourd’hui que la guerre est un jeu civilisé.

Photo de Marius Bar

René Milan récidive à la demande de l’éditeur Ernest Lavisse, mais en se plaçant du point de vue des obscurs et des oubliés : les marins du commerce, chargés de ravitailler envers et contre tout leur pays et les pays alliés touchés par des blocus. Si L’Odyssée d’un transport torpillé est un témoignage apocryphe, c’est aussi un livre étonnamment moderne et réaliste. Maurice Larrouy se met dans la peau d’un jeune officier de la marine marchande embarqué sur un petit cargo ballotté de port en port, et qui écrit à un camarade pour lui compter la rudesse du quotidien, la fatigue, les longs mois sans retour au pays, les ordres et les contre-ordres et la hantise des sous-marins. Ici, plus question de digressions poétiques et d’envolées patriotiques convenues : le langage est cru, direct, et le discours critique vis-à-vis d’une stratégie qui envoie les marins au casse-pipe.

Ayant retrouvé sa liberté, Maurice Larrouy peut écrire sous son propre nom et voyager. En 1930, il fait le tour du monde par voie de mer et de terre, visitant l’Indochine, Java, la Chine, le Japon et les États-Unis, voyage dont il nous livre la chronique dans Eaux brûlantes et Eaux glacées. Ces deux livres sont fluides, légers et joliment descriptifs. Ils nous offrent un témoignage précieux sur l’état de ces pays entre les deux guerres et la perception qu’en avait un Européen cultivé. À l’heure de la grande repentance qui voit nos élites battre leur coulpe pour les méfaits que leurs ancêtres auraient commis, il est utile de lire ce témoignage, certes influencé par un patriotisme mettant parfois l’objectivité à risque, mais qui nous rappelle comment et combien les Français ont peiné pour développer ces pays qui deviendront le Vietnam, le Laos et le Cambodge, apportant les vaccins qui sauvèrent les enfants des miasmes, résorbant les famines endémiques, construisant les premières écoles, des routes et des voies ferrées. L’évocation des colons et des fonctionnaires, venus plus souvent peiner et mourir là-bas que s’y enrichir, est émouvante.

Larrouy tire de son voyage tumultueux aux marges de la Chine un roman étonnant : Le cargo tragique. Dans un pays ravagé par les seigneurs de la guerre et par les prémices d’une révolution populaire, un cargo, en passe d’être saisi en rade de Macao, est libéré de ses dettes par une mystérieuse Chinoise qui somme son commandant français resté seul à bord de gagner Lao-Tsin avec un équipage de fortune. Rejoint par une journaliste fantasque et un prêtre truculent, aux prises avec des Chinois illisibles, le commandant Roanez y vivra la fièvre d’une incompréhensible lutte entre de dangereuses factions. Le souffle du Cargo tragique, livre inclassable, la fantaisie de l’aventure, rendue crédible par le talent du narrateur, font penser à Malaparte et à Cendrars.

En romancier averti, Maurice Larrouy explore le monde maritime sous d’autres aspects. Citons Le Trident, un roman émouvant dans la veine de Roger Vercel. Sur une petite île bretonne, des pêcheurs peinent à vivre en vendant leurs poissons à une coopérative détenue par un trust parisien. Luc Bertrange, ancien officier de marine empreint des valeurs de son ancien corps, assume la direction de l’antenne locale de l’Océanique, et doit composer entre les exigences financières de celle-ci et les espérances déçues d’une population appauvrie. Monté à Paris pour plaider la cause des pêcheurs auprès du grand patron de l’Océanique, il vivra une histoire d’amour dont le dénouement permettra la réconciliation entre les deux mondes. Au-delà du plaisir qu’apporte la lecture d’un roman bien construit, Le Trident

nous éclaire sur l’importance qu’eut avant-guerre le catholicisme social qui renia aussi bien les excès du capitalisme que ceux du communisme.

Éclectique, homme de conviction doué d’une plume alerte, Maurice Larrouy mérite d’être redécouvert pour l’agrément de ses récits et pour comprendre une époque qui vaut mieux que des jugements hâtifs.